鸳鸯缘何成明溪“常住居民”

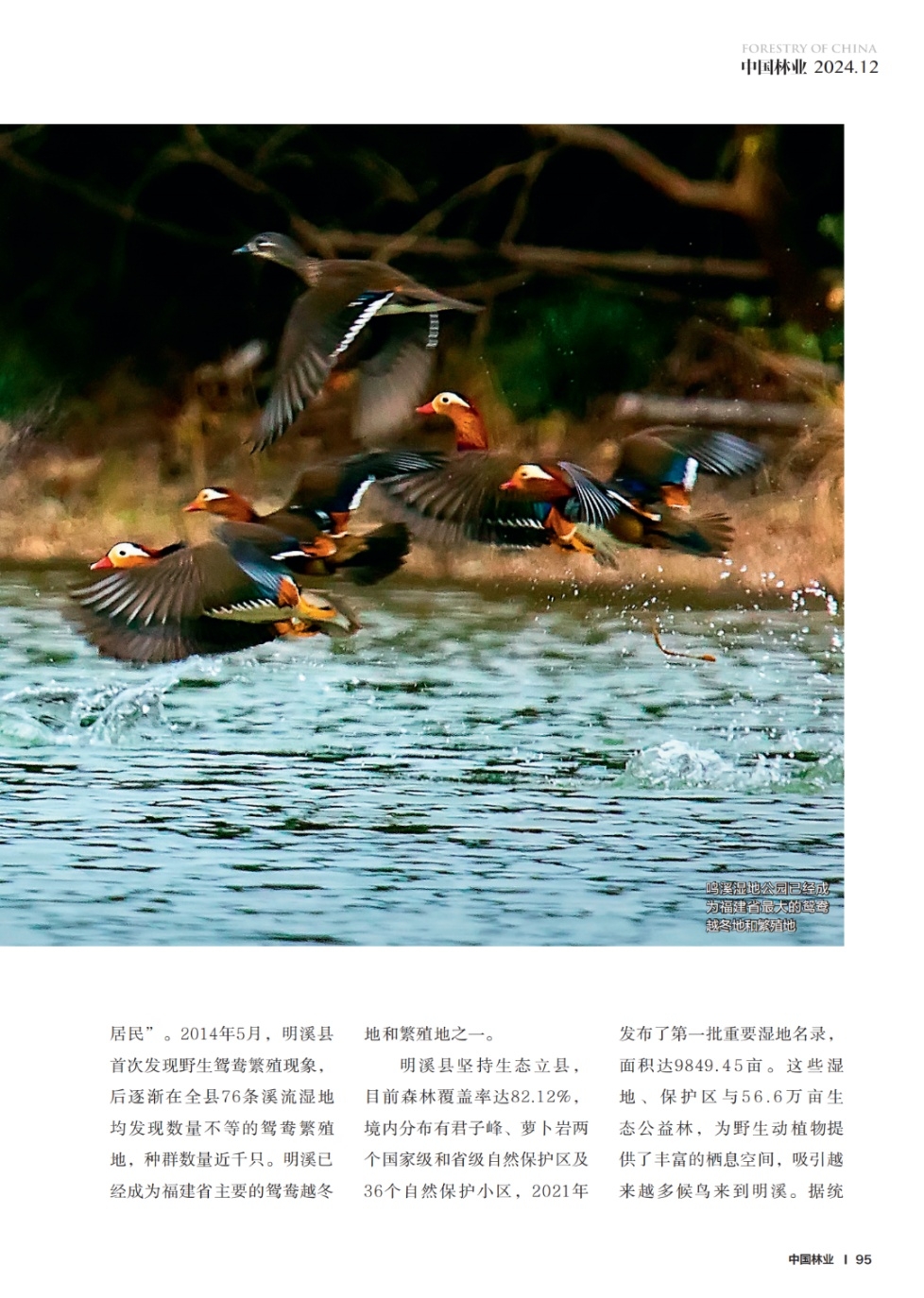

明溪县鸣溪湿地公园已经成为福建省最大的鸳鸯越冬地和繁殖地。

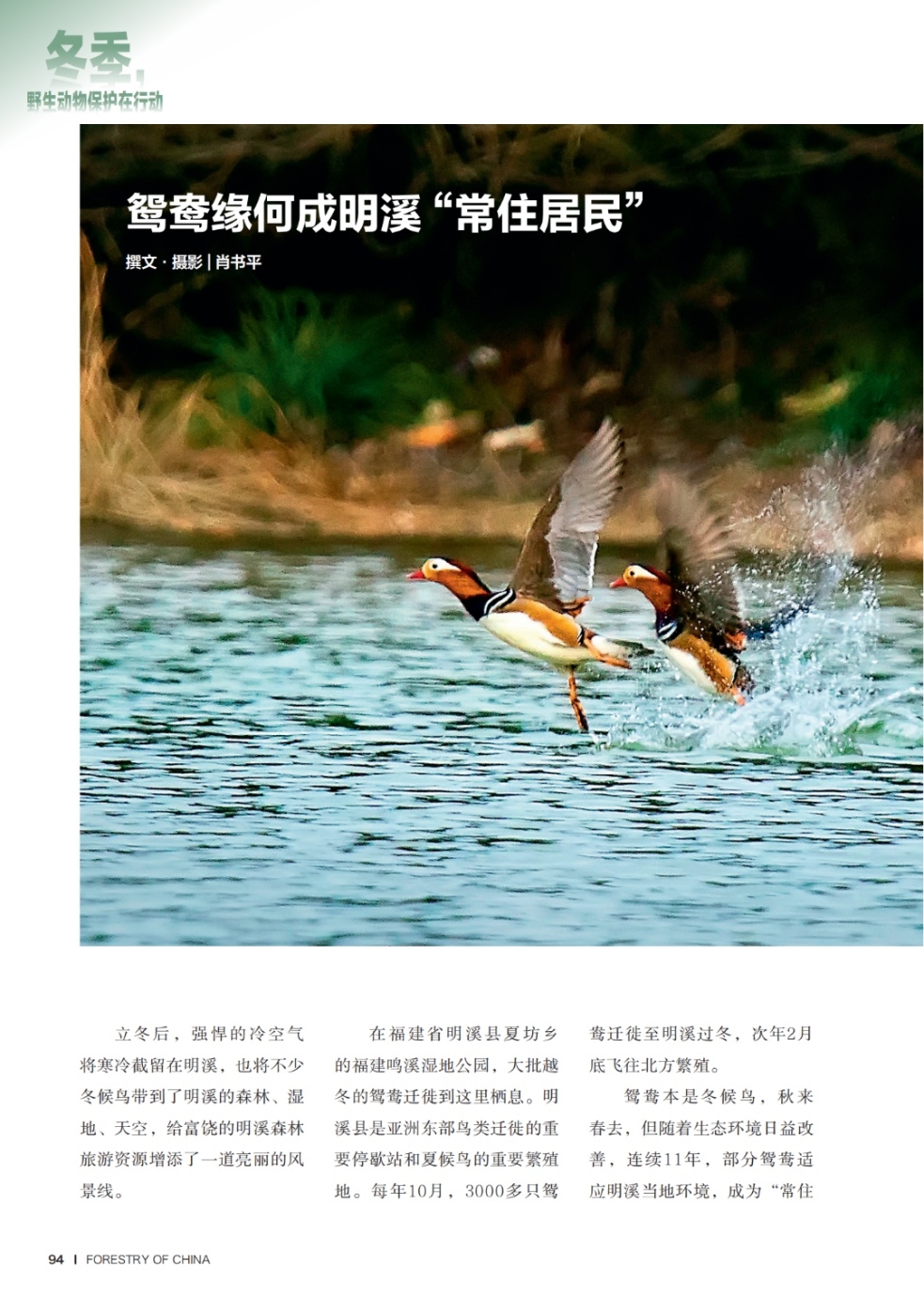

立冬后,强悍的冷空气将寒冷截留在明溪,也将不少冬候鸟带到了明溪的森林、湿地、天空,给富饶的明溪森林旅游资源增添了一道亮丽的风景线。

在福建省明溪县夏坊乡的福建鸣溪湿地公园,大批越冬的鸳鸯迁徙到这里栖息。明溪县是亚洲东部鸟类迁徙的重要停歇站和夏候鸟的重要繁殖地。每年10月,3000多只鸳鸯迁徙至明溪过冬,次年2月底飞往北方繁殖。

鸳鸯本是冬候鸟,秋来春去,但随着生态环境日益改善,连续11年,部分鸳鸯适应明溪当地环境,成为“常住居民”。2014年5月,明溪县首次发现野生鸳鸯繁殖现象,后逐渐在全县76条溪流湿地均发现数量不等的鸳鸯繁殖地,种群数量近千只。明溪已经成为福建省主要的鸳鸯越冬地和繁殖地之一。

明溪县坚持生态立县,目前森林覆盖率达82.12%,境内分布有君子峰、萝卜岩两个国家级和省级自然保护区及36个自然保护小区,2021年发布了第一批重要湿地名录,面积达9849.45亩。这些湿地、保护区与56.6万亩生态公益林,为野生动植物提供了丰富的栖息空间,吸引越来越多候鸟来到明溪。据统计,目前明溪县已记录的野生鸟类达345,比去年同期增加了8种。

鸳鸯为冬候鸟,每年从北方迁徙到生态环境优美的明溪县过冬。

鸳鸯戏水。

多方合力,共筑鸳鸯生态家园

以全面深化林长制、河长制为抓手,公安部门联合君子峰保护管理所、林业站、综治办、司法所、河长办等部门,建立线索移送、信息互通、联席会商等工作机制,将全县180名护林员纳入警务网格,联合组建9支候鸟“护道者”联合巡防队,多方合力共同为鸳鸯打造安全舒适的生态家园,推动鸳鸯从候鸟向留鸟转变。

现代数字科技在鸳鸯保护中发挥着重要作用。明溪县在全县建设有21个监测点,通过物联网、云计算、大数据等高科技手段,将明溪县内的鸟类资源保护监测实施智能动态化管理。在夏坊乡、枫溪乡等重要鸟类栖息地安装了280余个红外相机,充分运用GPS跟踪、实时远程监控、卫星监测等现代数字技术对候鸟的生存情况进行全方位、全天候的监测。技术不仅拉近了自然与人的距离,还为保护环境和候鸟保护政策修订提供可靠参考,为守护候鸟迁徙“生命线”提供了强大的技术支撑。

明溪县积极与高校合作开展专项研究,为鸳鸯保护提供科学支撑。明溪与河南师范大学合作开展鸳鸯生态生物学专项研究,与福建农林大学合作开展鸳鸯环志跟踪监测,通过高校的专业科研力量,深入了解鸳鸯的生态习性、繁殖规律等,为制定更加科学有效的保护措施提供依据。这种合作共赢的模式为探索鸳鸯保护新路径奠定了坚实基础。

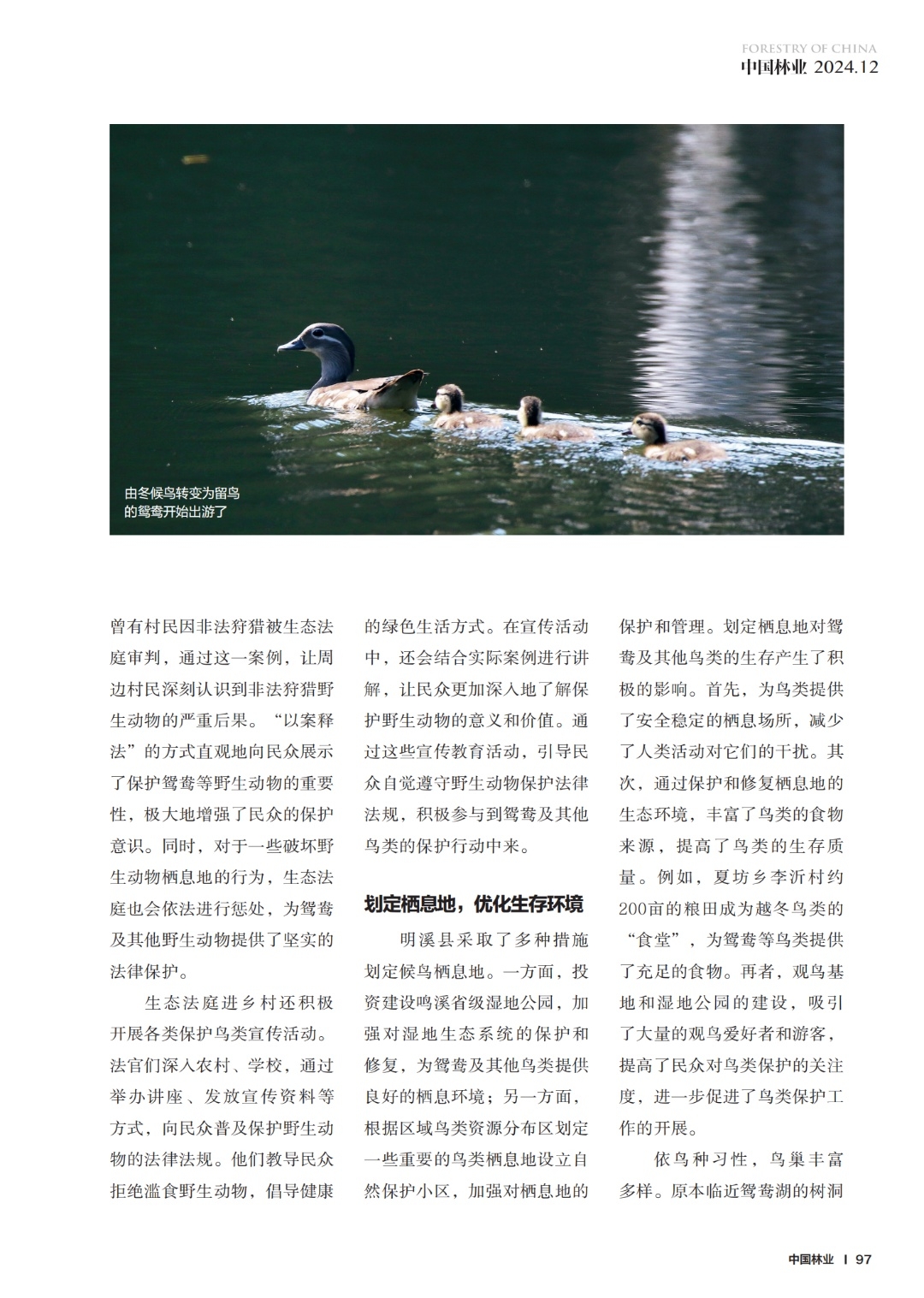

2018年6月4日,在位于明溪城南的下汴湿地,一只母鸳鸯带着五只出生约半个月的小鸳鸯在出游。

冬候鸟的转变为留鸟的小鸳鸯开始出游了。

生态法庭进乡村,强化法治保障

在明溪,生态法庭进乡村发挥了重要的法治保障作用。曾有村民因非法狩猎被生态法庭审判,通过这一案例,让周边村民深刻认识到非法狩猎野生动物的严重后果。“以案释法”的方式直观地向民众展示了保护鸳鸯等野生动物的重要性,极大地增强了民众的保护意识。同时,对于一些破坏野生动物栖息地的行为,生态法庭也会依法进行惩处,为鸳鸯及其他野生动物提供了坚实的法律保护。

生态法庭进乡村还积极开展各类保护鸟类宣传活动。法官们深入农村、学校,通过举办讲座、发放宣传资料等方式,向民众普及保护野生动物的法律法规。他们教导民众拒绝滥食野生动物,倡导健康的绿色生活方式。在宣传活动中,还会结合实际案例进行讲解,让民众更加深入地了解保护野生动物的意义和价值。通过这些宣传教育活动,引导民众自觉遵守野生动物保护法律法规,积极参与到鸳鸯及其他鸟类的保护行动中来。

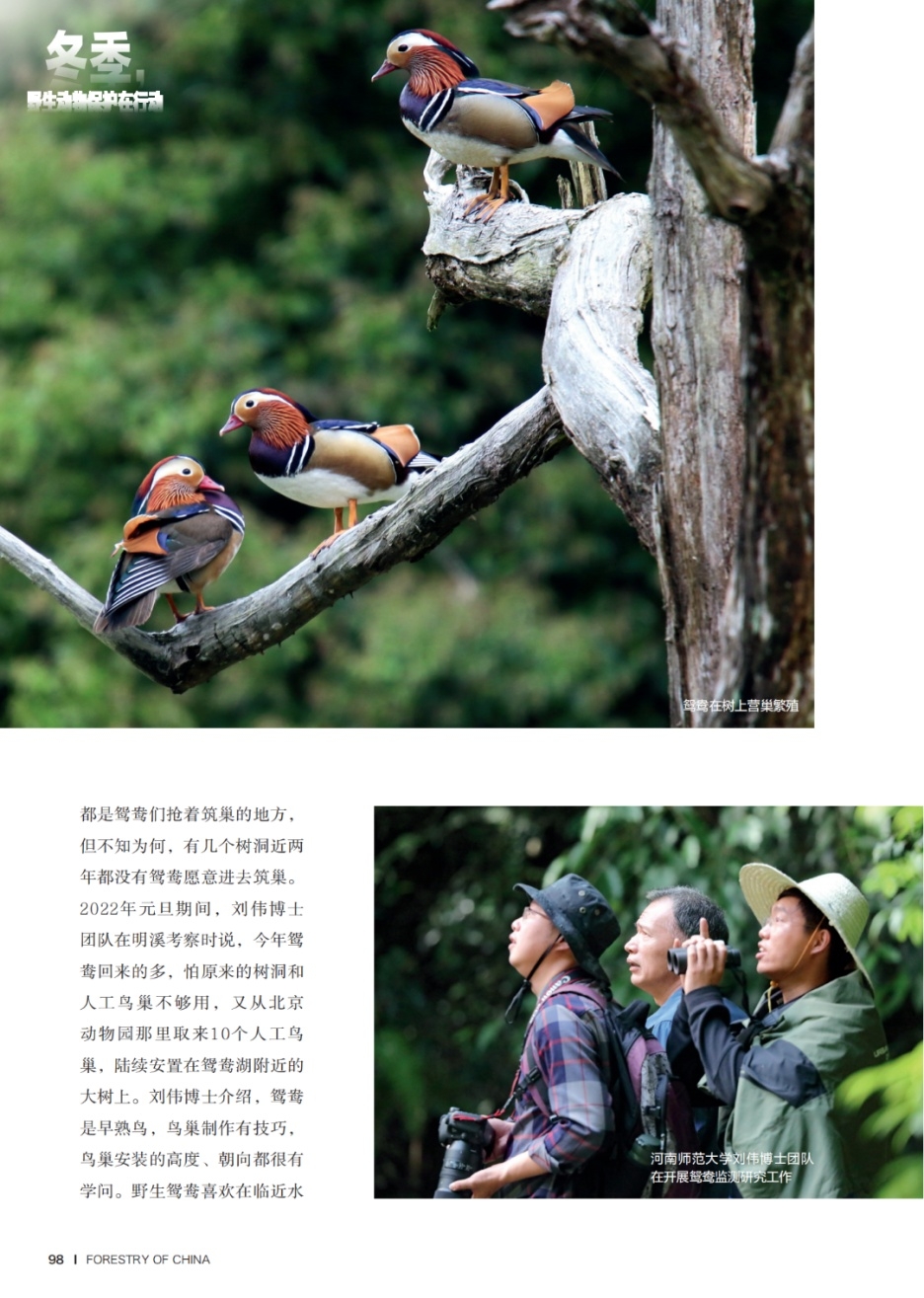

鸳鸯在树上营巢繁殖。

为鸳鸯定制的人工鸟巢。

划定栖息地,优化生存环境

明溪县采取了多种措施划定候鸟栖息地。一方面,投资建设鸣溪省级湿地公园,加强对湿地生态系统的保护和修复,为鸳鸯及其他鸟类提供良好的栖息环境;另一方面,根据区域鸟类资源分布区划定一些重要的鸟类栖息地设立自然保护小区,加强对栖息地的保护和管理。划定栖息地对鸳鸯及其他鸟类的生存产生了积极的影响。首先,为鸟类提供了安全稳定的栖息场所,减少了人类活动对它们的干扰。其次,通过保护和修复栖息地的生态环境,丰富了鸟类的食物来源,提高了鸟类的生存质量。例如,夏坊乡李沂村约200亩的粮田成为越冬鸟类的“食堂”,为鸳鸯等鸟类提供了充足的食物。再者,观鸟基地和湿地公园的建设,吸引了大量的观鸟爱好者和游客,提高了民众对鸟类保护的关注度,进一步促进了鸟类保护工作的开展。

依鸟种习性,鸟巢丰富多样。原本临近鸳鸯湖的树洞都是鸳鸯们抢着筑巢的地方,但不知为何,有几个树洞近两年都没有鸳鸯愿意进去筑巢。2022年元旦期间,刘伟博士团队在明溪考察时说,今年鸳鸯回来的多,怕原来的树洞和人工鸟巢不够用,又从北京动物园那里取来10个人工鸟巢,陆续安置在鸳鸯湖附近的大树上。刘伟博士介绍,鸳鸯是早熟鸟,鸟巢制作有技巧,鸟巢安装的高度、朝向都很有学问。野生鸳鸯喜欢在临近水面的大树上筑巢,所以近两年安装的人工鸟巢全部选择在鸳鸯湖边的大树上。这样,小鸳鸯跳巢时,就可以直接跳入水中。另外,鸳鸯喜欢在有树杈遮挡的树洞里孕育幼鸟,所以人工鸟巢的安装也要基本遵循这一原则。

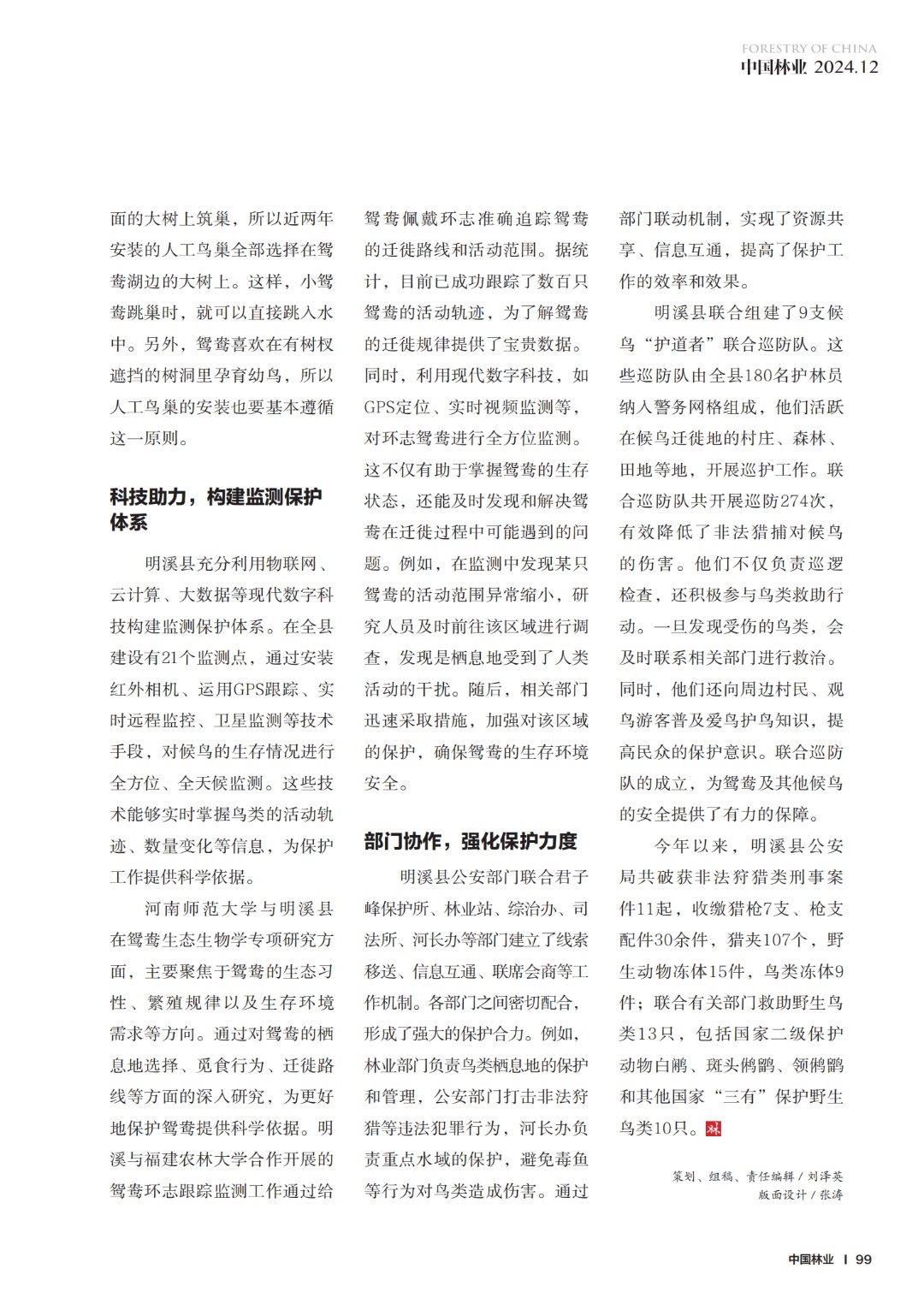

河南师范大学刘伟博士团队在开展鸳鸯监测研究工作。

科技助力,构建监测保护体系

明溪县充分利用物联网、云计算、大数据等现代数字科技构建监测保护体系。在全县建设有21个监测点,通过安装红外相机、运用GPS跟踪、实时远程监控、卫星监测等技术手段,对候鸟的生存情况进行全方位、全天候监测。这些技术能够实时掌握鸟类的活动轨迹、数量变化等信息,为保护工作提供科学依据。

河南师范大学与明溪县在鸳鸯生态生物学专项研究方面,主要聚焦于鸳鸯的生态习性、繁殖规律以及生存环境需求等方向。通过对鸳鸯的栖息地选择、觅食行为、迁徙路线等方面的深入研究,为更好地保护鸳鸯提供科学依据。明溪与福建农林大学合作开展的鸳鸯环志跟踪监测工作通过给鸳鸯佩戴环志准确追踪鸳鸯的迁徙路线和活动范围。据统计,目前已成功跟踪了数百只鸳鸯的活动轨迹,为了解鸳鸯的迁徙规律提供了宝贵数据。同时,利用现代数字科技,如GPS定位、实时视频监测等,对环志鸳鸯进行全方位监测。这不仅有助于掌握鸳鸯的生存状态,还能及时发现和解决鸳鸯在迁徙过程中可能遇到的问题。例如,在监测中发现某只鸳鸯的活动范围异常缩小,研究人员及时前往该区域进行调查,发现是栖息地受到了人类活动的干扰。随后,相关部门迅速采取措施,加强对该区域的保护,确保鸳鸯的生存环境安全。

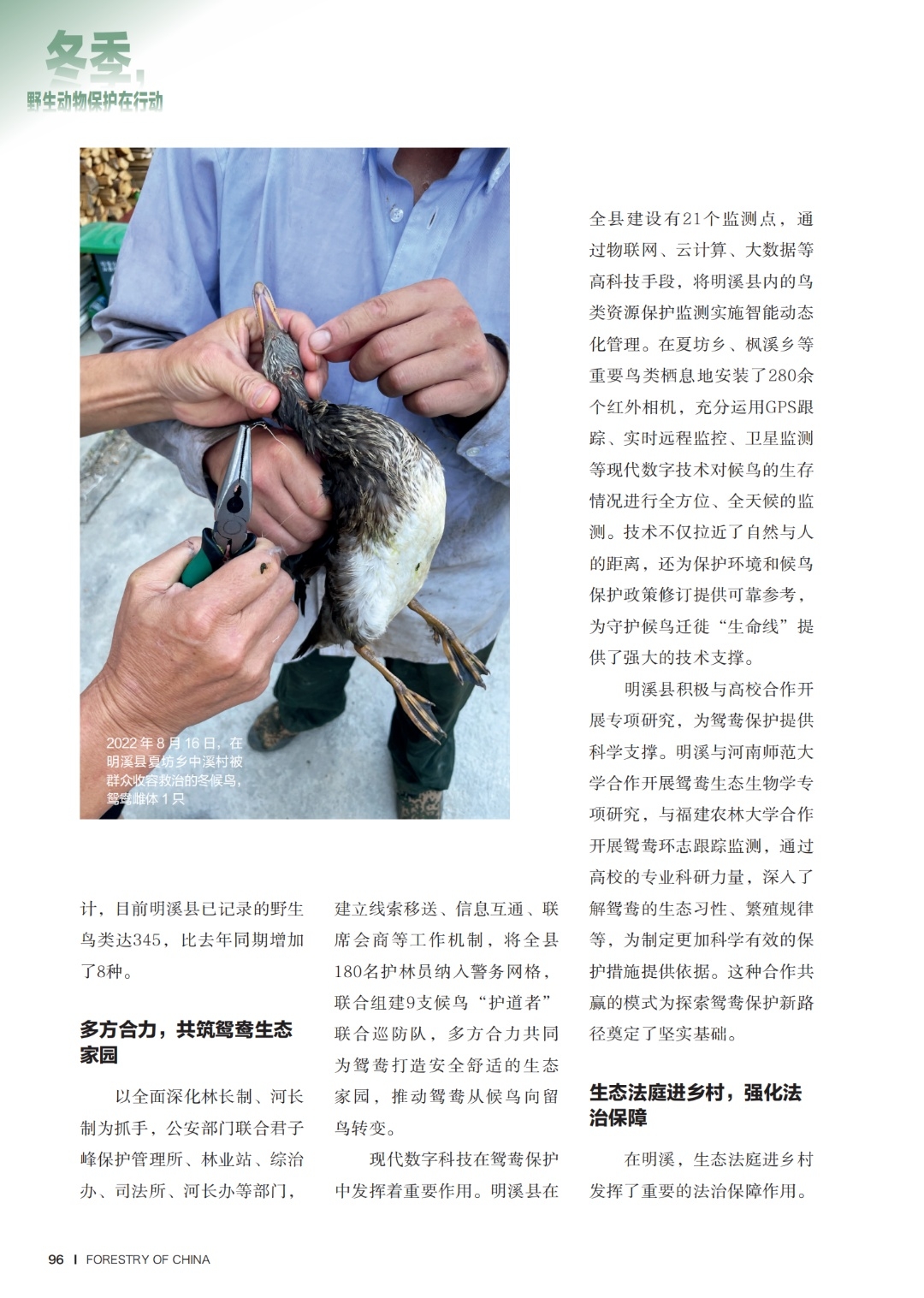

2022年8月16日在明溪县夏坊乡中溪村被群众收容救治的冬候鸟,鸳鸯雌体1只。

部门协作,强化保护力度

明溪县公安部门联合君子峰保护所、林业站、综治办、司法所、河长办等部门建立了线索移送、信息互通、联席会商等工作机制。各部门之间密切配合,形成了强大的保护合力。例如,林业部门负责鸟类栖息地的保护和管理,公安部门打击非法狩猎等违法犯罪行为,河长办负责重点水域的保护,避免毒鱼等行为对鸟类造成伤害。通过部门联动机制,实现了资源共享、信息互通,提高了保护工作的效率和效果。

明溪县联合组建了9支候鸟“护道者”联合巡防队。这些巡防队由全县180名护林员纳入警务网格组成,他们活跃在候鸟迁徙地的村庄、森林、田地等地,开展巡护工作。联合巡防队共开展巡防274次,有效降低了非法猎捕对候鸟的伤害。他们不仅负责巡逻检查,还积极参与鸟类救助行动。一旦发现受伤的鸟类,会及时联系相关部门进行救治。同时,他们还向周边村民、观鸟游客普及爱鸟护鸟知识,提高民众的保护意识。联合巡防队的成立,为鸳鸯及其他候鸟的安全提供了有力的保障。

今年以来,明溪县公安局共破获非法狩猎类刑事案件11起,收缴猎枪7支、枪支配件30余件,猎夹107个,野生动物冻体15件,鸟类冻体9件;联合有关部门救助野生鸟类13只,包括国家二级保护动物白鹇、斑头鸺鹠、领鸺鹠和其他国家“三有”保护野生鸟类10只。

左右滑动查看更多

来源:《中国林业》杂志

作者:肖书平 文/图

一审:姚 斌

二审:黄 海

三审:傅凯峰

【免责声明】我们尊重原创,也注重分享,本平台部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,版权归原作者所有,内容仅供学习参考。如有侵犯您的权益或版权,请联系删除。