一口井 一座城

图丨刘贤健

一口井 一座城

编著/ 林叶

朗读丨陈慧

“有水井处有人家”,一个城市的形成,先从村到圩市,再到城镇,最早或许就是从最初几户人家聚居而后建的一口井开始。《周易·井》称“改邑不改井”,水井一旦开掘形成,其生命力有时候比城邑更持久。

古井是文物,因为它岁月悠长;但它又不是文物,因为它还是那样新鲜。在今天泰宁的巷子里,很多人一天的生活还是习惯从古水井的一担清水开始;水井周边甚至还是街坊日常生活中最重要的“民间议事厅”,多少家长里短、八卦传奇,都在水井边有滋有味地流传。今天,若你在泰宁县城问路,当地人还是会习惯地以古井作为方位参照物,先告诉你某个古井的名称及位置,再指出去目的地行走的路线。

图:牌楼下井

泰宁城区至今保存了从唐代到明清各个时期的水井,各水井的井沿外壁镌刻着井名和建井人的姓名以及建井日期,还刻有一些装饰图案。水井有以宗教信仰命名的,如圣公井、天王井、土地堂井;有以家族为纽带命名的,如毛家井、卢家巷井;还有表示尊崇儒家思想的水井名,如儒学井、兴贤井、崇仁三井等。如果将这些古井按历史年份排列,呈现在我们面前的就不再是一口口孤立的古井,而是纪录泰宁变迁及不同历史阶段人文特征的履历表。

图:大井头井

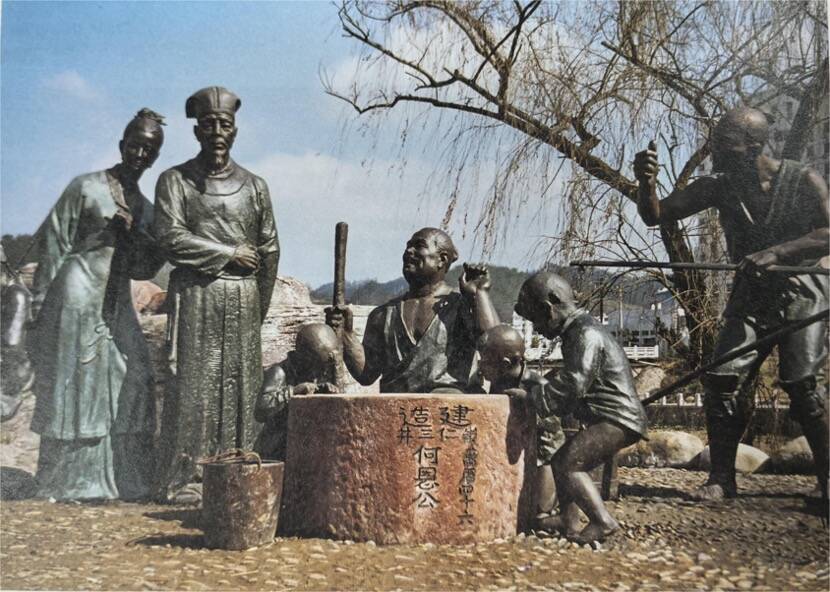

比如藏在九举巷里的“崇仁三井”。传说元末明初,泰宁的何恩夫妇久未生育。何恩见城东一带的居民靠挑河水饮用,但每年春天,阴雨绵绵,河水浑浊,不能饮用,便出钱雇人开了三口水井,即崇仁三井。何恩夫妇后来生了个大富大贵的儿子何道旻,以闽中选贡第一名入国子监,为官40余年,宦迹遍及八省。明太祖朱元璋颁诏褒扬他“器度尊严,才猷卓拔”,说他是有名的“何青天”。崇仁三井现仅存两井,即牌楼下井和大井头井,另一口大东门井于1989年建尚书巷时被填平,井圈现放在风水轮旁供游人参观。

从井的分布和命名里就可以读出泰宁过去的样子和故事。你可以漫步于不大的泰宁县城,来一趟水井寻访之旅。

主播 | 陈慧

作品选自

《福建的世界遗产——泰宁丹霞》

福建人民出版社

“海博夜读”期待您的作品,如果您有想要分享的文章或图片,欢迎投稿至邮箱hbyedu@163.com,我们在这里等您。